萬葉集講座のご案内

萬葉集講座 第18回

吾妹子が植ゑし梅の樹

2026年5月16日[土]

午後2時より(要予約) ご予約受付中!

昭和美術館会場にて講師の先生との対面講義の講座です。

美術館の展示テーマに関連した『萬葉集』所載の歌を数首取り上げ、講師の先生による解説で歌を鑑賞する講座です。 プリントと講師によるくわしい語の説明がありますので、萬葉集に初めて触れる方にもより深く知りたい方にもおすすめの講座です。 講座の最後には講師の先生へ直接ご質問いただけますので、初めてご参加になる方もお楽しみいただける講座です。

|取り上げる歌はこちら|

後に追て梅歌に和(こたふ)る四首

のこりたる ゆきにまじれる うめのはな はやくなちりそ ゆきはけぬとも(遺りたる雪に交れる梅の花早くな散そ雪は消ぬとも)

ゆきのいろを うばひてさける うめのはな いまさかりなり みむひともがも(雪の色を奪ひて開る梅の花今盛りなり見む人もがも)

わがやどに さかりにさける うめのはな ちるべくなりぬ みむひともがも(我屋前に盛りに開る梅の花散べくなりぬ見む人もがも)

うめのはな いめにかたらく みやびたる はなとあれもふ さけにうかべこそ(梅の花夢に語らく風流たる花と吾念ふ酒に浮べこそ)

(5・八四九~八五二、大伴旅人)

故郷の家に還り入り、即ち作る歌、三首。

人もなき空 家(むなしきいへ)は草枕旅に益(まさり)て辛苦有(くるしかり)けり (3・四五一、旅人)

妹(いも)と為(し)て二(ふたり)作し吾(わが)山斎(しま)は木高(こだかく) 繁(しげく)成(なり)にけるかも (3・四五二、旅人)

吾妹子(わぎもこ)が殖(うゑ)し梅の樹見(みる)毎(ごと)に 情(こころ)咽(むせ)つつ 涕(なみだ)し流(ながる) (3・四五三、旅人)

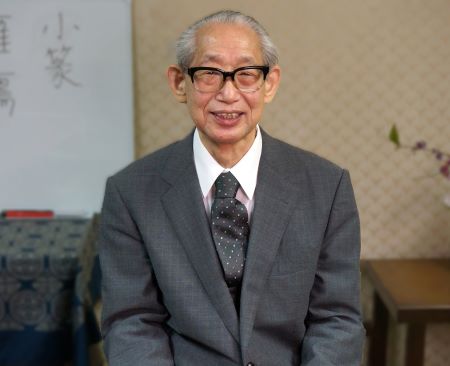

| 講師 |

廣岡義隆先生(三重大学名誉教授)

著書『萬葉のえにし』塙書房(2020年11月)、『萬葉の散歩みち』(上・下・続)新典社(2008年・2008年・2013年)、『萬葉のこみち』塙書房(2005年10月)他多数 |

| ▶参加費 |

1名1200円 資料代込(税込)※受講当日の入館料込み |

【講座の特徴】

萬葉集(万葉集)は現存する日本最古の歌集として知られます。その中には4500首にものぼる歌がおさめられています。昭和美術館で開催する展示ごとに展示に関連したテーマを設け、萬葉集の歌を取りあげて鑑賞する講座です。2019年より始まりました。

廣岡義隆先生により当時の人々の様子や歌に詠まれている語句についての詳しい解説があり、じっくりと萬葉の歌を味わうことができます。詳細な解説により、初めて萬葉集に触れる方にもお楽しみいただけます。毎回、プリント資料をお渡し致します。資料には当館所蔵『紀州本萬葉集』の該当部分カラー画像も掲載され、古写本の雰囲気をお楽しみいただけます。

また、和歌とお茶の結びつきは深く、床の間の掛軸に和歌が書かれていたり、茶道具の銘が古い和歌から取られていたりすることがあります。今まで和歌に関心のなかった方も、和歌を少しでも知ることでお茶をはじめとした日本の文化についてもより深く理解ができるようになり楽しむことができるでしょう。

▶ご予約方法(要予約)

当館受付、Eメールでお受けいたします。 ご参加の方のお名前、お電話番号、参加ご希望日などをご記入ください。当館より資料のお受け取り方法・受講料のお支払い方法についてのご案内などを記したお返事を差し上げます。受講料お支払い後、お申し込み受付とさせて頂きますので、Eメール・FAXでお申し込みの場合に当館より1週間たっても返信がない場合には恐れ入りますが、再度ご連絡をくださるようお願い致します。 ※ Eメールで当館よりの返信が必ず届くよう、shouwabi@shouwa-museum.com よりのメールを受け取ることができる設定にしてください。

▶お申込期限

事前に当館まで資料を受取りにご来館くださる方は開催日の2日前の16時までです。

▶お支払いは、お申込みをなさる際に当館からお伝えする期限までにお願いいたします。

1▶ お申込みはEメールから (↑クリックするとお申込み用Eメール作成画面がひらきます) |

2▶昭和美術館より「受講料払い先などのご連絡のEメールを差し上げます  ※クレジットカードでのお支払い先をご連絡いたします。 (銀行振込、または当館受付にて現金でお支払いをご希望の場合はお知らせください) |

3▶お支払いを確認後「講座お申込み受付」Eメールを差し上げます  |

お申し込み後は当館よりお支払い方法のご連絡をEメールで差し上げます。その際に当館からのEメール(shouwabi@shouwa-museum.com)が迷惑メールとして認識されずに受け取れるよう、あらかじめ設定をお願いいたします。

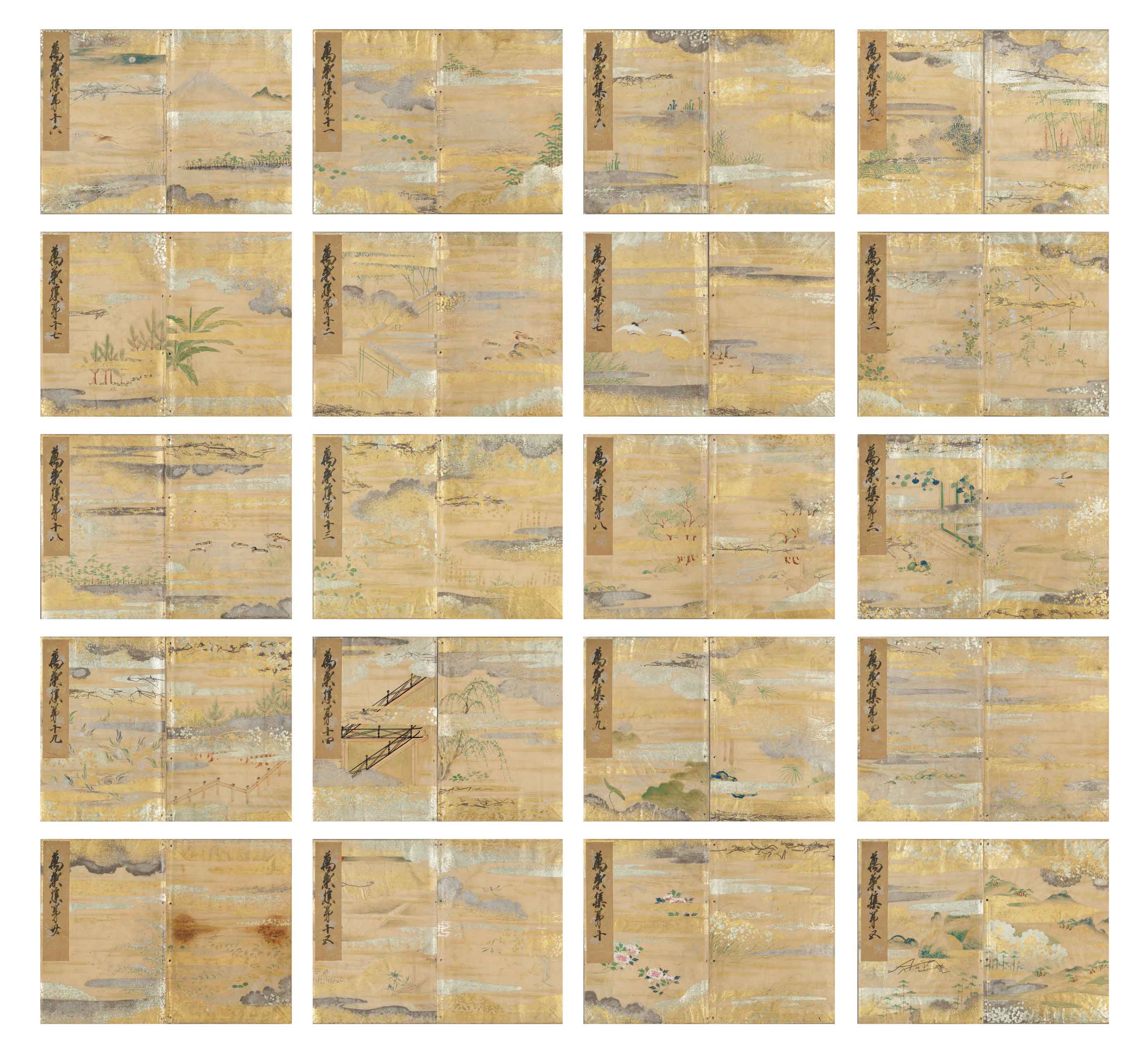

【紀州本万葉集とは】

-

- 「紀州本万葉集」の表紙(二十巻全て)

萬葉集(万葉集)は万葉集は二十巻からなる歌集で、原本は伝わっていません。そのため正確な原形や成立年代は不明です。

現在伝わっている万葉集は平安時代以降に書写され、伝えられてきたものです。そうした現存する断簡や本を手掛かりに研究が行われています。

この紀州本万葉集の写本二十巻のうち、第一巻から第十巻までは鎌倉時代末期に書写されたものであり、古い形式を留めています。また第十一巻から第二十巻までは室町時代末期に書写して補ったとみられます。表紙には金銀を用いて華やかに花鳥などが描かれています。

本品は明治45年に編集が始まった校本万葉集の対校本として取り上げられた際、当時の所蔵者であった神田孝平(1830~1898年)の名前をとり「神田本万葉集」と呼ばれましたが、昭和年代初めに「紀州本万葉集」という名に戻されました。2017年に国の重要文化財に指定されました。

現在、昭和美術館収蔵。